QRコード決済の導入を検討している事業者の多くが抱える悩みは、「どうやって導入するの?」「どのサービスを選べばよいかわからない」「手数料や費用がわからない」といったものです。

本記事では、QRコード決済の導入方法、選び方のポイント、各サービスの手数料比較、実際の導入費用シミュレーション、具体的な導入手順まで、事業者が知っておくべき情報を網羅的に解説します。これらの情報を活用することで、自社に最適なQRコード決済サービスを選択し、スムーズな導入を実現できるでしょう。

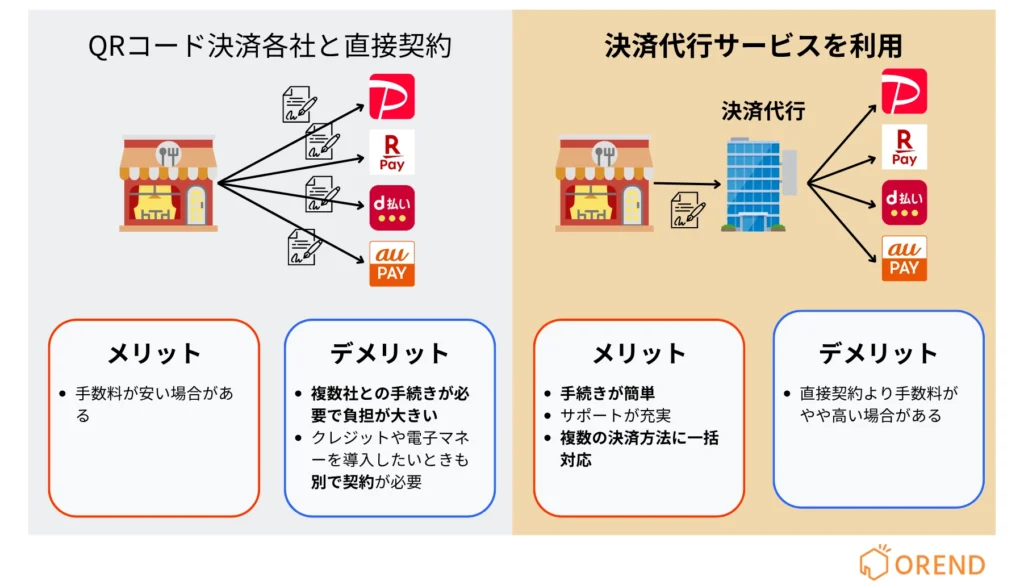

QRコード決済の2つの導入方法

QRコード決済を店舗に導入するには、「PayPayや楽天ペイなどのブランドと直接契約する方法」と「複数の決済ブランドを一括で取り扱える決済代行サービスを利用する方法」の2つがあります。どちらにもメリット・デメリットがあるため、自店舗の状況に合わせて選ぶことが重要です。

PayPayや楽天ペイと直接契約して導入する

特定の決済サービスだけを使いたい場合には、ブランドごとに直接申し込む方法が適しています。

たとえばPayPayであれば、公式サイトから申し込みを行い、審査を通過すれば専用のQRコードが届き、その日から導入できます。申し込みも比較的シンプルで、導入費用がかからないケースも多く、はじめてキャッシュレス決済を導入する小規模店舗でも安心です。

ただし、複数のブランドを導入したい場合には、それぞれのサービスに個別で申し込みを行い、審査を受ける必要があります。そのため手間がかかりやすく、管理もブランドごとに分かれてしまいます。売上の確認や入金のタイミングもバラバラになることが多く、後々の運用に負担を感じるケースもあります。

複数ブランド対応の決済代行サービスを利用する

複数のQRコード決済に対応したい、あるいは将来的に拡張したいという場合には、決済代行サービスを利用するのが合理的です。一度の申し込みでPayPayや楽天ペイ、d払い、au PAYなど複数のブランドをまとめて導入でき、審査も一括で済みます。さらに、専用端末やアプリでまとめて決済を処理できるため、売上の集計や入金の確認が一本化され、日々の業務もスムーズになります。

クレジットカードや電子マネー決済とセットで導入できるサービスも多く、店舗全体のキャッシュレス対応を効率よく進められるのも魅力です。一方で、直接契約と比べてやや手数料が高くなることがあり、またサービスによっては初期費用や月額料金が発生する場合もあるため、コスト面での確認は欠かせません。

QRコード決済サービスの手数料・料金を一覧で比較

QRコード決済サービスの手数料・料金を、分かりやすく一覧に整理しました。

| 決済サービス | イメージ | 初期費用 | 月額費用 | 決済手数料 | 入金サイクル | 入金手数料 |

| PayPay 無料プラン |  | 無料 | 無料 | 1.98% | ・月末締め翌日 ※PayPay銀行 ・月末締め翌々営業日 ※その他金融機関 ・早期振込サービス | 月1回無料 早期振込サービス: 0.38%+ PayPay銀行:20円 その他金融機関:200円 |

| PayPay マイストア ライトプラン |  | 無料 | 1,980円 | 1.60% | ・月末締め翌日 ※PayPay銀行 ・月末締め翌々営業日 ※その他金融機関 ・早期振込サービス | 月1回無料 早期振込サービス: 0.38%+ PayPay銀行:20円 その他金融機関:200円 |

| 楽天ペイ |  | 無料 | 無料 | 2.95%~ 新規加盟店は2.20%~ | ・毎日 (翌日入金) ※楽天銀行 ・月1回 (末日締め翌月25日入金) ※その他銀行 | 楽天銀行:無料 その他銀行:330円/回 |

| Cloud Pay Neo (クラウドペイネオ) | 問合せ | 問合せ | 個別見積り | ・月1回入金 (月末締め / 翌月末入金) ・月2回入金 (15日締め・月末締め / 当月末入金・翌月15日入金) | 問合せ | |

| d払い (メルペイ) |  | 無料 | 無料 | 2.6% (メルペイとの 共通QRコードの場合) | ・月1回 ・月2回 (1~15日分:当月25日入金 16~末日分:翌月10日入金) | 無料(1万円以上) 1万円未満の場合:200円 |

| au Pay |  | 無料 | 無料 | 2.6% | ・月1回 ・月2回 (1~15日分:翌月15日入金 16~末日分:翌月末入金) ・早期振込サービス | 無料(1万円以上) 早期振込サービス: 210円 |

マルチ決済端末でQRコード決済を導入する場合の料金・手数料を一覧で比較

マルチ決済端末を利用すれば、クレジットカード・電子マネー・QRコード決済を1台でまとめて導入できます。店舗側にとってはレジまわりをすっきりさせられるうえ、支払い方法の幅が広がることでお客様の利便性も向上します。

| サービス名 | 端末イメージ | おすすめ評価 | 初期費用 | 月額費用 | 決済手数料 | 入金手数料 | 入金サイクル | 導入目安 | 契約条件 | 端末料金 | 端末の種類 | 電子マネー | QRコード | 屋外決済 |

| stera pack |  | 4.63 | 0円 | 初年度:0円 2年目以降:3,300円(税込) 直近1年間キャッシュレス売上 累計3,000万円以上で永年無料 | クレジットカード:1.98%~ 電子マネー:3.24% QRコード:3.24% | 三井住友銀行口座: 0円 その他金融機関: 220円(税込) | 毎日締め(2営業日後払い)※ 月6回締め(2営業日後払い) 月2回締め(2 営業日後払い) 月2回締め(15日後払い) ※新規申込時選択不可 | 最短約2週間 | 契約期間:3年間 違約金:無料※ ※ 解約申請から45日以内に 端末の返却が条件 | 0円 ※レンタル | 据置型 オールインワン ※レシートプリンター内蔵 ※電子サイン対応 |

交通系ICカード iD/楽天Edy nanaco/WAON QUICPay タッチ決済 |

PayPay d払い/au PAY 楽天ペイ メルペイ/ゆうちょPay | ✕ |

| Square 決済 |  | 4.69 | 無料アカウント登録 0円 | 固定費全て0円 | クレジットカード:2.5% 電子マネー:3.25% QRコード:3.25% | 0円 | 最短即時 | 最短翌日 | 契約期間:なし 違約金:無料 | 0円 | モバイル型 カードリーダー型 据置型 から選べる | 交通系ICカード Apple Pay iD QUICPay タッチ決済 | PayPay d払い/au PAY 楽天ペイ メルペイ Alipay+/WeChat Pay | 〇 |

| Square リーダー |  | 4.60 | 0円 | 固定費全て0円 | クレジットカード:2.5% 電子マネー:3.25% QRコード:3.25% | 0円 | 最短即時 | 最短翌日 | 契約期間:なし 違約金:無料 | 4,980円(税込) | モバイル型 カードリーダー型 ※スマホ・タブレットと 接続して使用 | 交通系ICカード Apple Pay iD QUICPay タッチ決済 | PayPay d払い/au PAY 楽天ペイ メルペイ Alipay+/WeChat Pay | 〇 |

| Square Terminal |  | 4.59 | 0円 | 固定費全て0円 | クレジットカード:2.5% 電子マネー:3.25% QRコード:3.25% | 0円 | 最短即時 | 最短翌日 | 契約期間:なし 違約金:無料 | 39,980円(税込) | モバイル型 オールインワン ※レシートプリンター内蔵 ※電子サイン対応 ※電子レシート発行 | 交通系ICカード Apple Pay iD QUICPay タッチ決済 | PayPay d払い/au PAY 楽天ペイ メルペイ Alipay+/WeChat Pay | 〇 |

| STORES 決済 |  | 4.57 | 0円 | プランによる 0円〜3,300円 | クレジットカード:1.98%~ 電子マネー:1.98%~ QRコード:3.24% | 0円 | 最短翌々日 | 最短3営業日 | 最低契約期間: スタンダード:1年 フリー:なし 違約金: 契約満了月分の月額費用 | 19,980円 ※スタンダードプランで0円 | モバイル型 カードリーダー型 ※スマホ・タブレットと Bluetooth接続して使用 | 交通系ICカード iD QUICPay など | PayPay d払い/au PAY 楽天ペイ メルペイ/ゆうちょPay Alipay+/WeChat Pay FamiPayなど | 〇 |

| スマレジ・PAYGATE POS |  | 4.55 | 0円 | 3,300円(税込) ※その他プランあり | クレジットカード:1.98%~ ※割引キャンペーン 電子マネー:3.24% QRコード:2.00~ | 問合せ | ・月2回 末締め翌15日払い 15日締め当月末払い | 1~1.5か月 | 最低契約期間: 1年間 違約金: 契約満了月分の月額費用 | 39,600円 ※キャンペーンで0円 | モバイル型 オールインワン ※レシートプリンター内蔵 | 交通系ICカード iD/楽天Edy WAON/nanaco QUICPay | PayPay 楽天ペイ d払い/au PAY メルペイ AliPay/WeChat Pay | 〇 |

| JMS |  | 4.53 | 0円 | 0円 ※無料 | クレジットカード:2.48%~ 電子マネー:3.24% QRコード:3.24% | 0円〜198円 | ・月2回 無料 ・月6回 198円(税込)/振込毎 | 約4~6週間 | 最低契約期間:なし 違約金:無料 | 0円 | モバイル型 オールインワン ※レシートプリンター内蔵 | 交通系ICカード Apple Pay/Google Pay iD/楽天Edy nanaco/WAON QUICPay タッチ決済 |

PayPay d払い 楽天ペイ Alipay+/WeChat Pay Smart code | 〇 |

| PayCAS Mobile |  | 4.36 | 0円 | →1,980円 | クレジットカード:2.48%~ 電子マネー:2.95%(税別)~ QRコード:2.8%(税別)~ | 0円 | ・月2回 15日締め当月末払い 当月末締め翌月15日払い | 1カ月 | 最低契約期間:4年 違約金:問い合わせ | 78,800円 ※特別セットプランで0円 | モバイル型 オールインワン ※レシートプリンター内蔵 ※業務アプリ搭載可能 | 交通系ICカード Apple Pay/Google Pay iD Waon/nanaco QUICPay | PayPay d払い/au PAY 楽天ペイ メルペイ/J-Coin Pay AliPay/WeChat Pay ユニオン(銀聯)ペイ/JKOPAY | 〇 |

| Airペイ(エアペイ) |  | 4.40 | 0円 | 0円 ※無料 | クレカ:2.48%~ 電子マネー:3.24% QRコード:3.24%~ ※COIN+は1.08%~ | 0円 | ・月6回 ・月3回 | 1週間~1ヶ月 | 最低契約期間:1年間 違約金:なし | 20,167円 ※キャンペーンで0円 | モバイル型 カードリーダー型 ※iPad/iPhoneと 連携して使用 |

交通系ICカード Apple Pay iD QUICPay タッチ決済 |

PayPay d払い/au PAY LINE Pay/J-Coin Pay Alipay/WeChat Pay ユニオン(銀聯)ペイ | △ 申請時に 書類必要 |

キャッシュレス決済端末の比較表について

※おすすめ評価は、以下の10項目(使いやすさ、決済手数料、持ち運びやすさ、対応ブランド、初期費用、月額費用、入金サイクル、入金手数料、導入スピード、契約期間)について、0~100点で個別に評価。各項目に設定された重みに基づいて重み付き幾何平均を計算し、算出されたスコア(0~100)を100で割って0〜1の範囲に正規化。そのうえで、5点満点スケールに換算しておすすめ評価としています。(最終更新日:2026/1/15)

QRコード決済サービス一覧|各社の特徴を比較

利用率の面では、MMD研究所の調査によると、QRコード決済利用上位4サービスで93.2%を占める結果となりました。具体的には、以下のようにとなっております。これら主要4サービスが市場の大部分を占めています。

1位:「PayPay」(46.3%)

2位:「楽天ペイ」(19.4%)

3位:「d払い」(16.2%)

4位:「au PAY」(11.3%)

PayPay

PayPayは日本最大のQRコード決済サービスで、登録ユーザー数は6,500万人を超えており(2024年8月時点)圧倒的なシェアを誇ります。

最大のメリットは利用者数の多さです。業界最高レベルのユーザー数により、新規顧客の獲得効果が期待できます。また、手数料率も業界内で比較的安く設定されています。

個人事業主のPayPay導入に関する記事もご覧ください。

| プラン | 無料プラン | マイストアライトプラン |

| 初期費用 | 無料 | 無料 |

| 月額費用 | 無料 | 1,980円 |

| 決済手数料 | 1.98% | 1.60% |

| 入金サイクル | ・月末締め翌日 ※PayPay銀行 ・月末締め翌々営業日 ※その他金融機関 ・早期振込サービス | ・月末締め翌日 ※PayPay銀行 ・月末締め翌々営業日 ※その他金融機関 ・早期振込サービス |

| 入金手数料 | 月1回無料 早期振込サービス: 0.38%+ PayPay銀行:20円 その他金融機関:200円 | 月1回無料 早期振込サービス: 0.38%+ PayPay銀行:20円 その他金融機関:200円 |

楽天ペイ

楽天ペイは楽天経済圏との連携が強みのQRコード決済サービスです。楽天市場で獲得したポイントを使えることから、楽天ユーザーの集客に効果的です。

楽天ポイントとの連携により、楽天ユーザーの囲い込み効果が期待できます。また、楽天の各種サービスとの連携により、総合的なマーケティング戦略を展開しやすい点も魅力です。

| 決済サービス | 楽天ペイ |

| 初期費用 | 無料 |

| 月額費用 | 無料 |

| 決済手数料 | 2.95%~ 新規加盟店は2.20%~ |

| 入金サイクル | ・毎日 (翌日入金) ※楽天銀行 ・月1回 (末日締め翌月25日入金) ※その他銀行 |

| 入金手数料 | 楽天銀行:無料 その他銀行:330円/回 |

Cloud Pay Neo

Cloud Pay Neo(クラウドペイネオ)は、決済端末が不要な「端末レス型」キャッシュレス決済サービスです。

消費者のスマホだけで利用でき、QRコードを読み取るだけでクレジットカード・PayPay・d払い・au PAY・Apple Pay/Google Payなど多様な決済手段に対応。

訪問販売・イベント・災害対策時でも端末を持ち運ぶ必要がなく、トラブルリスクも低減できます。定期課金や一括決済案内などの機能も備え、業種やシーンに応じた柔軟な導入が可能です。

| 決済サービス | Cloud Pay Neo(クラウドペイネオ) |

| 初期費用 | お問合せ |

| 月額費用 | お問合せ |

| 決済手数料 | 個別見積 |

| 入金サイクル | 月1回入金(月末締め / 翌月末入金) 月2回入金(15日締め・月末締め / 当月末入金・翌月15日入金) |

| 入金手数料 | お問合せ |

au PAY

au PAYはKDDIが運営するQRコード決済サービスで、Pontaポイントとの連携が特徴です。au回線契約ユーザーはもちろん、auユーザー以外の利用者を含めて2024年11月時点で会員数は3,600万人を超えます。

入金手数料が完全無料な点が大きなメリットです。また、Pontaポイントとの連携により、既存のPonta利用者の集客効果も期待できます。

| 決済サービス | au Pay |

| 初期費用 | 無料 |

| 月額費用 | 無料 |

| 決済手数料 | 2.60% |

| 入金サイクル | ・月1回 ・月2回 (1~15日分:翌月15日入金 16~末日分:翌月末入金) ・早期振込サービス |

| 入金手数料 | 無料(1万円以上) 早期振込サービス: 210円 |

d払い・メルペイ

d払いとメルペイは共通のQRコードで利用できるサービスです。d払いは、NTTドコモが提供するQRコード決済サービスです。Docomoの回線を契約していなくても、d払いのみが登録できます。

2023年12月から最大6カ月間の決済手数料無料キャンペーンを実施しており、期間限定で手数料負担を軽減できます。

一つのQRコードでd払いとメルペイの両方に対応できるため、より多くの顧客層をカバーできます。特にメルカリユーザーの集客効果が期待できます。

| 決済サービス | d払い(メルペイ) |

| 初期費用 | 無料 |

| 月額費用 | 無料 |

| 決済手数料 | 2.6% (メルペイとの 共通QRコードの場合) |

| 入金サイクル | ・月1回 ・月2回 (1~15日分:当月25日入金 16~末日分:翌月10日入金) |

| 入金手数料 | 無料(1万円以上) 1万円未満の場合:200円 |

詳細はこちら:https://service.smt.docomo.ne.jp/keitai_payment/corporation/shop.html

その他のQRコード決済サービス

主要サービス以外にも、FamiPayなどの特色あるサービスがあります。FamiPayの導入費用は無料です。決済手数料は、JPQR(QRコード決済の統一規格)を利用する場合は2.94%での利用が可能ですが、2023年12月で申込みが終了しました。

FamiPayの最大の特徴は、年間50億人以上の延べ人数が利用するファミリーマートの顧客を呼べる点にあります。ファミリーマートとの連携によるマーケティング効果を期待する事業者には有力な選択肢となります。

Alipay+やWeChat Payなどのインバウンド向けサービスも重要です。これらのサービスは中国からの観光客をターゲットとする店舗には欠かせない決済手段となっています。

QRコード決済を導入する費用相場

QRコード決済の導入費用は、選ぶ方式によって大きく異なります。

ユーザースキャン方式(お客様が読み取る)

もっとも手軽に導入できるのが、ユーザーが店舗のQRコードを読み取る「ユーザースキャン方式」です。

初期費用はほぼかからず、必要なのはレジ横に置くQRコードのPOPのみ。これは多くの決済事業者から無料で提供されます。

月額料金も基本的にはかからず、無料で始められるのが大きな魅力です。

ストアスキャン方式(店舗が読み取る)

店舗側がスマホやタブレットで、お客様のQRコードを読み取る「ストアスキャン方式」は、少し費用がかかります。主なコストは以下の通りです:

- タブレット・スマートフォン端末代:約3万〜10万円

- Wi-Fi整備費用(必要な場合):約1万〜3万円

- 設定・導入サポート費:0〜2万円(サービスによって異なります)

月額料金は多くのサービスで無料ですが、PayPayの「ライトプラン」など、手数料を抑えられる有料プランを選ぶと月額費用が発生することがあります。

QRコード決済導入のメリット・デメリット

お店がQRコード決済を導入するメリット

QRコード決済を導入する最大の魅力は、コストを抑えながらキャッシュレス決済を始められることです。初期費用がかからないサービスも多く、クレジットカード決済と比べても手数料が低めです。

さらに、業務の効率化にもつながります。現金を扱わなくて済むようになることで、レジ締めや釣り銭の準備といった煩雑な作業が減り、金銭管理の手間も軽減されます。また、釣り銭の渡し間違いやレジ金の計算ミスといったミスも減らせます。

加えて、集客にも効果が期待できます。スマートフォンによる決済が一般化している今、QRコード決済を導入することで、より多くの消費者ニーズに応えられるようになります。特に若年層やインバウンド需要の取り込みにもつながります。

お店がQRコード決済を導入するデメリットや注意点

一方で、QRコード決済には注意すべきもデメリットもあります。

まず挙げられるのが入金タイミングの遅れです。QRコード決済で発生した売上は、すぐに店舗口座へ振り込まれるわけではありません。決済事業者を経由して後日まとめて入金される仕組みになっています。

また、セキュリティ面でのリスクも無視できません。たとえば、店舗が設置したQRコードを何者かにすり替えられてしまい、顧客の支払いが第三者の口座に送金されるといった被害が報告されています。これを防ぐためには、QRコードをレジカウンターに固定する、定期的にコードを確認しましょう。

お客様側のQRコード決済のメリット

お客様にとってのQRコード決済の大きなメリットは、スマートフォンだけでスピーディに支払いができる手軽さです。現金を出す手間がなく、財布を持ち歩かなくても買い物ができるため、日常の支払いがスムーズになります。

また、ポイント還元やキャンペーンが豊富なことも魅力で、よく使うサービスを選べばお得に活用できます。

お客様側のQRコード決済のデメリット

その一方で、スマートフォンの充電切れや通信環境の不具合があると使えないという不便さがあります。

さらに、アプリの操作に慣れていない人にとっては、支払い方法がわかりにくいと感じることもあり、高齢の方などにはハードルになる場合もあるのがデメリットです。

QRコード決済の導入費用をシミュレーション

売上規模別に決済手数料を比較

月商別の決済手数料シミュレーション(ユーザースキャン方式で、月商に対して、QRコード決済比率が約30%になる想定)を算出しました。自分のお店を想定してどのくらいの決済手数料になるか想定しておきましょう。

| 月商 | QR決済額 (月商の30%) | PayPay (1.98%) | 楽天ペイ (2.20%) | au PAY (2.6%) | d払い (2.6%) |

| 50万円 | 15万円 | 2,970円 | 3,300円 | 3,900円 | 3,900円 |

| 100万円 | 30万円 | 5,940円 | 6,600円 | 7,800円 | 7,800円 |

| 300万円 | 90万円 | 17,820円 | 19,800円 | 23,400円 | 23,400円 |

| 500万円 | 150万円 | 29,700円 | 33,000円 | 39,000円 | 39,000円 |

| 1,000万円 | 300万円 | 59,400円 | 66,000円 | 78,000円 | 78,000円 |

見落としがちな隠れたコスト

QRコード決済導入時に見落としがちなコストとして、振込手数料があります。

振込手数料:多くのサービスで基本的な入金サイクルでは手数料無料ですが、早期入金サービスを利用する場合は手数料が発生します。資金繰りの関係で頻繁に早期入金を利用する場合、年間で数万円のコストになる可能性があります。

この隠れたコストを事前に把握し、導入費用を計算することが重要です。

QRコード決済の導入の必要書類

QRコード決済の導入には、事前準備として必要書類の整備が重要です。

| 区分 | 主な必要書類 |

| 法人の場合 | ・登記簿謄本(発行から3か月以内) ・印鑑証明書 ・代表者の本人確認書類(運転免許証など) ・法人名義の銀行口座通帳コピー |

| 個人事業主の場合 | ・確定申告書の控え ・開業届または青色申告承認申請書 ・本人確認書類 ・事業用銀行口座通帳コピー |

QRコード決済の導入手順・流れ

QRコード決済の導入は、以下のステップで進めます。

- 申し込み

公式サイトから店舗情報と必要書類を登録。決済方式(ユーザースキャン/ストアスキャン)も選択。 - 審査

書類内容に基づいて審査が行われ、通常は2日〜2週間ほどで結果が通知されます。 - スタートキット受け取り

審査通過後、QRコードステッカーや設置ガイドなどが届きます。 - 設置・設定

ステッカーをレジ横に貼るか、専用アプリを設定すれば準備完了。 - テスト運用

営業前にテスト決済を実施し、操作を確認します。 - 運用開始

本番スタート。混雑時間を避けて段階的に進めると安心です。

1台でQRコード・クレジットカード・電子マネーに対応のマルチ決済端末

QRコード決済を導入にしたい方にとって、QRコード決済ではなく、クレジットカード・電子マネーにも対応できるマルチ決済端末という選択肢もあります。

マルチ決済端末とは?

マルチ決済端末は、一つの端末で3種類全てのキャッシュレス決済に対応することができます画期的なソリューションです。従来は決済方法ごとに異なる端末や契約が必要でしたが、マルチ決済端末により1社との契約ですべての導入が可能になります。

マルチ決済端末のメリット

対応決済手段の幅広さが最大の特徴です。最大71種類のクレジットカード・電子マネー・コード決済に対応するキャッシュレス決済端末提供サービスもあり、ほぼ全てのキャッシュレス決済ニーズに応えられます。

統一された管理システムにより、全ての決済データを一元管理できます。売上集計、入金管理、手数料計算などが一つのシステムで完結するため、経理業務の効率化が図れます。

スタッフの負担軽減も重要なメリットです。決済方法ごとに異なる操作を覚える必要がなく、一つの端末で全ての決済に対応できるため、教育コストと運用負荷が大幅に削減されます。

QRコード決済単体 vs マルチ決済端末 どちらがおすすめ?

コスト面ではQRコード決済だけの導入が有利ですが、集客や顧客満足度を考えると判断が変わります。クレジットカードや電子マネーを利用したい顧客を取りこぼす機会損失を月額20万円と仮定すると、マルチ決済端末の方が総合的にメリットが大きくなります。

選び時ののポイント:

- 低単価商品中心:QRコード決済単体

- 客単価が高め:マルチ決済端末

- 幅広い顧客層:マルチ決済端末

- インバウンド客が多い:マルチ決済端末(Alipay、WeChat Pay対応)

QRコード決済の基本と仕組み

QRコード決済の仕組みと決済方式

QRコード決済は、スマホアプリからQRコードを使って支払う決済方法です。決済方式は主に2つに分かれます。

①ユーザースキャン方式では、店舗に設置されたQRコードを顧客がスマートフォンで読み取って決済を行います。QRコードを掲示するためのステッカー等は事業者から無料で提供してもらえます。この方式は初期費用がほぼかからないため、多くの店舗で採用されています。

②ストアスキャン方式では、顧客のスマートフォンに表示されたQRコードを店舗側が読み取ります。店舗側がユーザーの端末に表示されたQRコードを読み取る方式では、店舗側は専用の決済端末を用意する必要があります。

決済の流れとしては、顧客がアプリを起動し、事前にチャージした残高またはクレジットカードからの引き落としで支払いが完了します。決済情報は即座にデータ化され、店舗側の管理システムに反映されます。

QRコード決済の普及状況と市場規模

日本のQRコード決済市場は急速に拡大しています。日本能率協会総合研究所の調査によると、2023年の国内のQRコード決済市場は約8兆円に達し、さらなる成長が期待されています。

QRコード決済は、商品・サービスの単価が低いほど利用されやすい傾向にあります。実際に、経済産業省の調査では、1,000円以下の決済において現金払いは「49%」と約半数を占めており、QRコード決済の利用率は「19%」でクレジットカードを上回る結果になっています。

一般社団法人キャッシュレス推進協議会の最新データでは、2024年12月末時点での各サービスのアカウント数の総計が約2億7400万アカウントに達しており、利用者基盤の拡大が続いていることが分かります。

QRコード決済導入のよくある質問

1番人気のQRコード決済は?どれから導入したほうがいい?

MMD研究所によると、以下の順番で人気です。

1位:PayPay

2位:楽天ペイ

3位:d払い

4位:au PAY

現在、QRコード決済で最も人気があるのは「PayPay(ペイペイ)」です。

利用者数・加盟店数ともに国内トップクラスであり、全国のコンビニ・飲食店・ドラッグストア・商店街まで幅広く導入されています。ソフトバンクグループとヤフー(LINEヤフー)の強力なバックアップにより、ポイント還元や大型キャンペーンが頻繁に行われており、ユーザーからの支持が非常に高いのが特徴です。

まとめ

キャッシュレス決済の普及に伴い、QRコード決済の導入が注目されています。経済産業省の発表によると、2024年のキャッシュレス決済比率は「42.8%(141.0兆円)」となり、2025年までに40%という中間目標をクリアしました。

特に注目すべきは、キャッシュレス決済の内訳でQRコード決済(コード決済)が9.6%(13.5兆円)を占め、電子マネーの4.4%(6.2兆円)を大きく上回っていることです。NIRA総合研究開発機構の調査でも、QRコード・バーコード決済の利用が8.1%となっており、急速な普及が確認されています。

参考資料:

- 経済産業省「2024年のキャッシュレス決済比率を算出しました」

- MMD研究所「2024年3月QRコード決済の利用に関する調査」

- 日本能率協会総合研究所「QRコード決済市場調査」

- NIRA総合研究開発機構「キャッシュレス決済実態調査2023」

- 一般社団法人キャッシュレス推進協議会「コード決済利用動向調査」

- インタセクト・コミュニケーションズ「日本のキャッシュレス決済の変化と動向」