無人レジとは

無人レジとは店員による操作が必要ないレジのことです。商品の読み取りや精算、袋詰めは消費者自身が行います。

無人レジ・セルフレジの種類

無人レジには、商品の読み取りから精算まですべて消費者が行うものや、精算だけを行うものなど、いくつかの方式があります。セルフレジ・無人レジの主な種類と特徴について紹介します。

| 商品スキャン | 代金精算 | 商品の袋詰め | |

| 従来型レジ | 店員 | 店員 | 消費者(一部店舗では店員) |

| セミセルフレジ | 店員 | 消費者 | 消費者 |

| フルセルフレジ | 消費者 | 消費者 | 消費者 |

| 無人(AI)レジ | レジで自動読み取り | レジで自動読み取り | 消費者 |

セミセルフレジ

セミセルフレジは従来どおり商品の読み取りは店員が行い、支払いをレジ横にある精算機で消費者が行うものです。現在多くのスーパーで導入されているため、利用したことがある人も多いでしょう。商品の読み取りを慣れた店員が行い、精算を消費者が行うことで待ち時間や人件費の削減ができます。

フルセルフレジ

フルセルフレジは商品の読み取りから精算まで、すべてを消費者が行うレジです。欧米を中心に普及しつつあります。商品の読み取りや精算にトラブルが起こったときに対応する店員を1~2人配置すればいいので、大幅な労働コストの削減につながります。

重量センサーを活用し、読み取れていない商品がないかを自動感知するシステムもあり、万引き対策に導入している企業が増えてきました。

無人レジ

無人レジは、レジの工程すべてをシステムで自動化するものです。フルセルフレジとは違って商品読み取りすら不要で、機械の操作が苦手な人でも扱いやすいでしょう。RFIDタグを活用し、商品を置くだけで読み取りができるため、フルセルフレジ以上に待ち時間を削減できます。

無人レジの2つの読み取り方式

無人レジでの商品読み取りには、画像認識技術を活用するものとICタグ・RFIDタグを活用する2つの方式があります。

1.画像認識方式

AIによる画像認識技術を活用したのが画像認識方式です。商品を台に置くことでカメラが商品を認識し、金額を算出する仕組みです。

Amazonの無人店舗「AmazonGo」をはじめ、日本でも中堅コンビニチェーンのポプラで導入されています。カメラを活用して商品を認識するため、サイズの違いに対応するのは難しいですが、盛り付けの違いがあるお弁当などにも対応できるまで技術が発展しています。

2.IC・RFIDタグ方式

ICタグ、RFIDタグを活用し、商品を自動で読み込む方式です。有名な例ではユニクロの無人レジに導入されていて、利用したことがある人も多いでしょう。商品に品番や価格などの商品情報が書き込まれたICタグが貼り付けられており、レジでICタグが発する電波を読み取り精算できるというものです。

ICタグはバーコードと違い、一つひとつ読み取る必要がありません。複数の商品をカゴに入れたまま一括で読み取れるため、読み取りの漏れが起こりづらく、会計にかかる時間を短縮できます。

ただ、商品それぞれにICタグを貼り付けなければならない、ICタグの費用が高いなどのデメリットもあります。

アパレルなど高級商材を中心に普及していますが、今後ICタグの費用が低下を見越して、コンビニやドラッグストアなどへの適用を目指した実証実験も始まっています。

無人レジのメリット3つ

無人レジ導入は顧客側の体験を向上するだけでなく、店舗側にも大きなメリットがあります。ここでは無人レジのメリットを紹介します。

1.人手不足の解消

無人レジを導入する1つ目のメリットは「人手不足の解消」です。従来のレジでは、レジ1台につき1人から2人の店員を配置しなければなりませんでした。

しかし、慢性的な人手不足や人件費の高騰などにより、十分な人材を配置することは難しくなりました。無人レジを導入することにより、店舗運営に必要な人員数を最低限に抑えられます。究極的には無人でも店舗を運営できるでしょう。

2.会計時間の短縮による混雑回避

無人レジを導入する2つ目のメリットは「会計時間の短縮による混雑回避」です。従来はバーコードの読み取りや金銭授受など、お客さま一人ひとりへの対応に時間がかかっていました。ピークタイムにはレジに長蛇の列ができていたという店舗も多いでしょう。

無人レジでは商品の読み取りにかかる時間を大幅に短縮できます。セミセルフレジでも店員の作業が少なくなり、お客さま一人あたりの対応時間が減るため、混雑緩和につながります。

3.人的ミスの防止

無人レジを導入する3つ目のメリットは「人的ミスの防止」です。従来のレジではバーコードの読み取り漏れやお釣りの入力・受け渡し間違いなど人的ミスが起きる可能性がありました。

商品の読み取りや会計金額を自動計算できる無人レジを導入することで、これらの人的ミスを防げます。レジ締めをはじめとする精算処理などにかかる時間も短縮でき、店員の負担も軽くなるでしょう。

無人レジのデメリット2つ

無人レジのデメリットを2つ紹介します。

1.高齢者など一部の人にとって使いづらい

無人レジの1つ目のデメリットは「高齢者など一部の人にとって使いづらい」ことです。操作がわからない、うまくできないなどが原因で、従来のレジよりも会計に時間がかかってしまうお客さまもいるでしょう。

すべてのお客さまにとって利用しやすいお店づくりをするために、無人レジ・セルフレジにはサポートのための店員を配置すること、有人レジを残しておくことが大切です。

2.導入初期コストが高い

無人レジの2つ目のデメリットは「導入コストが高い」ことです。

例えばICタグ方式を導入するにはすべての商品にタグを貼り付けなければなりません。しかし、タグの価格は現状10~20円ほど、安くても5~10円ほどです(2023年現在)。全商品に貼り付けるとなるとそれなりの投資が必要です。ICタグを読み込むためのレジを導入するにも費用がかかります。

画像認識方式でも、カメラの設置や画像認識システムの構築、商品すべての画像を読み込むなどの初期投資が必要です。コスト削減と期待できる効果を天秤にかけ、導入を検討しましょう。

無人レジやRFIDタグの提供メーカー・注目企業8選

無人レジやRFIDを提供しているメーカーを紹介します。

1.無人レジメーカー:富士通フロンテック株式会社

- 人間工学に基づく配置

- 待ち時間短縮・満足度向上するセルフペイメントシステム

- 多言語対応

富士通フロンテックは、ATMや自動店内監視システムなどを提供しているメーカーです。ATMなどで培った技術を活用したセミセルフレジでは、人間工学に基づいた現金配置や操作性などを実現しました。待機時間の短縮や顧客の満足度向上を実現しています。

詳細はこちら:https://www.fujitsu.com/jp/group/frontech/solutions/industry/retail/pos/teampossp-m50/

2.無人レジメーカー:東芝テック株式会社

- 割引シールも認識

- 小銭を選り分けできるトレーを提供

- 画像認識で青果にも対応予定

東芝テックは国内最大手のレジメーカーであり、さまざまな特許を備えたフルセルフレジを提供しています。例えば、小銭を選び分けれられるような小銭トレーや、業界初の画像認識により割引シールなどを認識するシステムを提供しています。今後青果を色と形状で認識できるスキャナも搭載予定です。

詳細はこちら:https://www.toshibatec.co.jp/products/wpss900.html

3.無人レジメーカー:パナソニック株式会社

- 会計から袋詰めまで全行程を自動化

- ローソンと実証実験

- 待機時間の節約

パナソニックが提供するのは、レジロボは完全自動のフルセルフレジです。所定の位置に商品を置くことにより、お金を支払えば、袋詰めされた商品が出てくるというものです。ローソンとの実証実験も行っており、今後も普及していくと考えられます。

詳細はこちら:https://www.panasonic.com/jp/corporate/wonders/prize/2017/regirobo.html

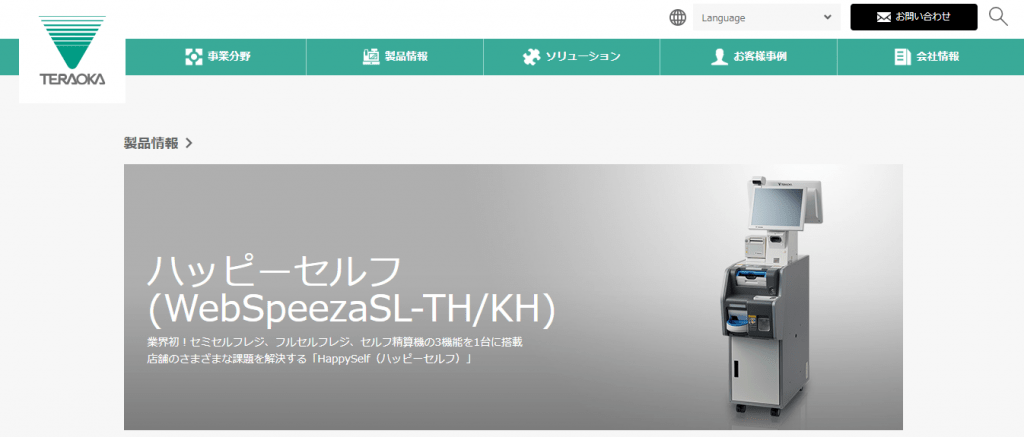

4.無人レジメーカー:寺岡精工

- 狭い店舗に対応できる一体型

- セミセルフ、フルセルフどちらにも対応可能

- さまざまな決済システムに対応

寺岡精工が提供するハッピーセルフは、業界初3つの機能を使い分けできます。店舗の広さや状況に応じて、精算機としても、セミセルフレジとしても、フルセルフレジにも変更出来ます。

詳細はこちら:https://www.teraokaseiko.com/jp/products/PRD00337

5.RFIDタグ: カーディナル株式会社

- 会員証などさまざまなカードの技術

カーディナルは解消などの樹脂カードの専業メーカーです。ICカードやRFIDタグなどにも積極的に展開しており、現在注目を浴びています。

詳細はこちら:https://cardmarket.jp/

6.RFIDタグ:大日本印刷株式会社

- 印刷や情報処理を応用して、タグやリーダーなど幅広いサービスを提供

- 金属対応タグ、セメント対応タグなどのさまざまなタグを提供

- タグの貼り付けガイドラインを発表

大日本印刷は印刷企業の大手であり、印刷事業のアセットを活用して、RFID関連の幅広いサービスを提供しています。また、通常のタグだけでなく、金属対応やセメント対応などの特殊なタグなどさまざまな種類のタグを提供しています。

詳細はこちら:https://www.dnp.co.jp/biz/products/detail/20172442_4986.html

7.RFIDタグ:トッパン・フォームズ

- 印刷技術を応用してRFIDタグなどの幅広サービスを提供

- 無人AIレジ開発ビジネスをサインポストと業務提携

トッパン・フォームズは、凸版印刷の関連会社で特にビジネス向けのサービスを提供しています。RFIDタグ関連の周辺サービスを提供しており、無人AIレジ開発ビジネスにサインポストと業務提携したことでも注目を浴びています。

詳細はこちら:https://rfid.toppan-f.co.jp/products/uhf-ic.html

8.RFIDタグ:シーレックス株式会社

- ラベル印刷加工で培った技術を元にさまざまな環境に耐えられるタグを販売

- 耐水性があるパウチタグや液体商品に貼れるインデックスタグ

シーレックスはラベル印刷加工メーカーです。ラベル印刷で培った粘着技術を活用し、耐水性があるパウチタグや金属体や液体商品に貼れるインデックスタグなど特殊なタグを提供しています。

詳細はこちら:https://www.sealex.com/production/ictag/

無人レジの業界別の導入事例

無人レジの導入事例を業界別に紹介します。

コンビニでの導入事例 – セブンイレブン

セブンイレブンはNEC社員だけが利用できる店舗で無人レジを導入しました。会計プロセスは、店舗に入店する前に顔認証により社員のデータを照合。商品を選んだ後、セルフレジにてバーコードを読み取ると自動的に給与から天引きされるというシステムです。

まだ実験段階ですが、顔認証には1秒もかからず買い物体験が大きく変化しています。セブンイレブン以外にも主要5社が無人レジ導入を宣言しており、今後コンビニでの急速に普及が進むと思われます。

スーパー・小売業界導入事例 – ユニクロ・イオンなど

無人レジの導入でよく知られているのはユニクロです。ユニクロは商品すべてにICタグを貼り付けることで、フルセルフレジを実現しました。レジだけでなく物流の効率化も実現しています。

スーパーマーケットではイオンが無人レジを試験導入しました。従来的な有人レジに比べて会計時間が3分の2に短縮され、セルフレジに比べても4倍早いという結果が出ています。

海外事例 – Amazon Go

無人店舗と聞いて、最初に「Amazon Go」が思い浮かぶという人も多いでしょう。商品をカゴに入れるだけで読み取りができ、購入する商品をそのまま持ち出すだけで、Amazonのアカウントに請求がいきます。店舗での会計は一切不要です。

Amazon Goでは画像認識や重量センサーなどを用いてお客さまが何を棚から取ったのかを認識することで、自動的に請求する仕組みをとっています。まだ実証実験の色合いも強いですが、最高の顧客体験の実現につながると期待されています。

無人レジの市場規模・普及率や導入状況

無人レジの市場規模や普及率について解説します。

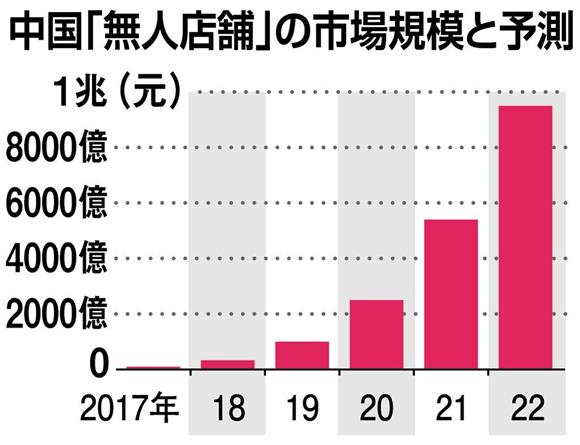

中国では約1兆元市場へ、急増する無人店舗

無人レジは日本ではまだあまり普及していませんが、海外ではすでに浸透しつつあります。

例えば中国では、人件費の高騰や労働者の減少などによる人手不足を背景に、コンビニ・アパレル・コーヒー店などさまざまな業態が無人店舗を展開する企業が急増しています。

人手不足に加えて、中国における急速なスマホ決済の普及にともない、2022年には無人店舗の市場規模が約1兆元(約16兆円)市場に到達するともいわれています。

アンケートから見るセルフレジの普及率・利用経験率

インテージが実施したアンケートを元に、日本でのセルフレジの普及率を見ていきます。

セルフレジの認知率は10−60代男女全体において約90%と高く、70%がすでに利用しています。特に高いのは女性の10−20代で、88%がすでに利用したことがあると答えています。海外と比べれば遅れていますが、日本でも普及しはじめているといえるでしょう。

業界別のセルフレジ導入状況・利用経験率

業界別の導入状況はどうでしょうか。同調査を参考に解説します。

セルフレジを利用した経験があると答えた層に対して、どのような業種で利用したかを聞いたところ、94%は「スーパーマーケット」と回答、レンタルショップが11%と続きます。

大手コンビニやドラッグストアはまだ4%ほどに留まっていて、今後の普及が注目されます。

・スーパーマーケットでのセルフレジの利用経験率、導入が多い

無人レジやセルフレジで人手不足の解消を実現

無人レジの活用は人手不足の解消だけでなく、金銭授受のミス防止や精算処理の効率化など、さまざまなメリットをもたらします。

今後日本でも店員がいない無人店舗が増えてくるかもしれません。まずはユニクロなどで消費者として一度経験してみて、自社への導入を考えてみてはいかがでしょうか。