請求書の電子化とは?

請求書の電子化とは、紙でやり取りしていた請求書をデジタルデータとして発行・受領・保存する仕組みを指します。単にスキャンしてPDFにするだけではなく、クラウドサービスや専用システムを使い、請求書業務全体をオンラインで完結できるのが大きな特徴です。

背景としては、業務効率化・コスト削減・リモートワーク対応に加え、インボイス制度や電子帳簿保存法といった法改正が進んだことが挙げられます。今後は「紙から電子へ」が標準化していくと考えられます。

電子請求書とは?

電子請求書とは、請求内容を電子データとして作成・送付・受領する請求書のことです。PDFファイルとしてメール添付で送る方法や、クラウド電子請求書システムを通じて発行・受領する方法が一般的です。

従来の紙の請求書と異なり、作成から送付・保管までをデジタルで完結できるため、印刷・郵送コストの削減や業務効率化につながります。また、電子帳簿保存法に対応した形式で保管することで、法的にも正式な請求書として扱うことが可能です。

最近では、インボイス制度への対応やペーパーレス推進の流れもあり、電子請求書の導入は中小企業から大企業まで幅広く普及しています。

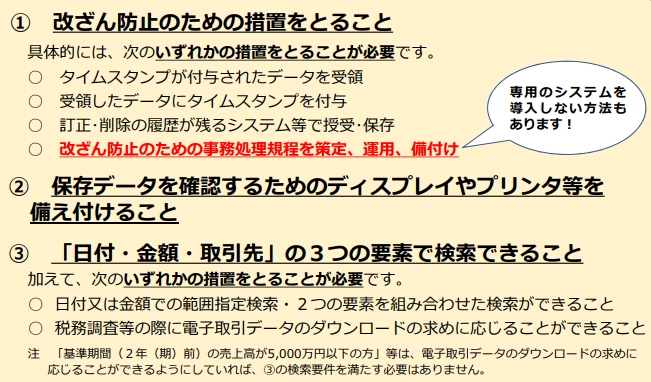

電子帳簿保存法改正で求められる請求書の電子化!対応ポイントを解説

2022年・2024年と段階的に改正された電子帳簿保存法により、請求書をはじめとする電子取引データは電子データのまま保存することが義務化されました。紙に印刷して保存する方法は認められず、請求書電子化は「業務効率化のため」だけでなく「法令遵守のため」にも不可欠な取り組みとなっています。

電子帳簿保存法の対応のポイント

電子取引データ(請求書など)を保存する際には、以下の3つの要件を満たす必要があります。

- 改ざん防止のための措置をとる

- タイムスタンプの付与

- 訂正・削除履歴が残るシステムの利用

- 事務処理規程を策定して運用

- 保存したデータを確認できるディスプレイ・プリンターがある

- カラーディスプレイやプリンタで、いつでも明瞭に表示・印刷できる環境を備えること

- 「⽇付・⾦額・取引先」の3つの要素で検索できる

- 「日付」「金額」「取引先」で検索できるようにする

- 範囲指定や複数条件での検索も必要(ただし税務署のダウンロード要請に応じられる場合は一部簡略可)

さらに、スキャナ保存にも細かなルールがあり、契約書・請求書などの「重要書類」は解像度200dpi以上・24ビットカラーでの読み取りや、入力期限(おおむね7営業日以内、または業務処理サイクル方式)などを守る必要があります。

電子帳簿保存法の対象書類

対象となるのは請求書だけではありません。契約書、見積書、注文書、納品書、検収書、領収書など、国税関係書類に該当するものが広く対象になります。

- 重要書類(資金や物の流れに直結する書類):契約書、納品書、請求書、領収書など

- 一般書類(資金や物の流れに直結しない書類):見積書、注文書、検収書など

いずれも電子データで受領した場合は、そのまま電子保存しなければなりません。また、紙で受領した場合もスキャナ保存ルールに従えば電子化して保管が可能です。

電子請求書の保存期間

電子請求書の保存期間は、紙の請求書と同じく法律で定められています。

- 法人の場合

請求書は原則7年間保存する義務があります。さらに、赤字(欠損金)を翌年度以降に繰り越して控除する場合は、最長10年間保存しなければなりません。 - 個人事業主の場合

請求書の保存期間は原則5年間です。ただし、消費税の課税事業者に該当する場合には、7年間の保存が必要となります。

保存期間は、事業年度ごとの確定申告が終わった翌日からカウントされるため、期限を誤らないよう注意が必要です。

インボイス制度との関係

インボイス制度では、仕入税額控除を受けるために「適格請求書(インボイス)」を保存することが必要です。このインボイスは請求書や領収書など名称を問わず、以下の記載事項を満たす必要があります。

- 発行者の氏名または名称

- 登録番号

- 取引年月日

- 取引内容(軽減税率対象ならその旨)

- 税抜または税込の合計額(税率ごと)

- 適用税率(10%・8%など)

- 消費税額等(税率ごとに計算)

- 宛名

特に電子データでやり取りするインボイスは、電子帳簿保存法の保存要件を満たして保存しなければならず、両制度を同時に遵守する必要があります。

また、小売業・飲食業・タクシーなど不特定多数を相手にする事業者は「簡易インボイス」を発行でき、宛名省略や消費税額の一部省略も認められています。

【送付・発行側】請求書を電子化する3つの方法

1. PDFを作成してメールで送付する

WordやExcelで作成した請求書をPDF化して取引先にメール送信する方法です。もっとも手軽ですが、インボイス制度に対応するためには必須項目の記載漏れに注意が必要です。また、送信した請求書の控えも保存し、日付や取引先、金額で検索できるように整理する必要があります。

2. クラウド電子請求書システムを利用する

作成から送付までオンラインで完結でき、送信履歴や誤送信防止の機能も備わっています。さらに送付した請求書も自動で保存されるため、電子帳簿保存法やインボイス制度への対応がしやすいのが特徴です。

3. 会計ソフトやERPから送付する

請求書の作成と同時に会計処理まで行えるため、件数が多い大企業に適しています。発行控えも自動で保存されるため、送付と保存を一体化できるのがメリットです。

【保存・受領側】請求書を電子化する2つの方法

1. PDFやスキャンデータを保存する

メールで受け取ったPDFや紙の請求書をスキャンしたデータを保存する方法です。電子帳簿保存法の要件を満たすためには、以下の工夫が必要です。

- フォルダ整理やExcelの一覧表で「日付・取引先・金額」で検索できるようにする

- 改ざん防止の仕組み(タイムスタンプを付与する、または事務処理規程を整備する)を取り入れる

2. クラウド電子請求書システムで保存する

受領した請求書を自動で保存・整理でき、検索や改ざん防止の機能も備わっています。電子帳簿保存法やインボイス制度に対応しやすく、取引先が多い場合に便利です。

請求書を電子化する4つのメリット

請求書を電子化することで、企業にはさまざまなメリットがあります。ここでは主なポイントを整理して紹介します。

1. コスト削減につながる

紙での請求書発行には、印刷代や封筒代、郵送費といったコストがかかります。電子化すればこれらの費用を削減できるだけでなく、保管スペースも不要になるため、トータルで大きなコスト削減効果が期待できます。

2. 業務効率が向上する

従来は請求書の印刷・封入・郵送に多くの手間がかかっていました。電子化により、作成から送付、保存までを短時間で処理でき、担当者の負担が大幅に軽減されます。入力作業や確認作業も減るため、ミスの防止にもつながります。

3. 法律対応がしやすくなる

電子帳簿保存法やインボイス制度など、近年の法改正に対応するには、請求書を電子データとして扱うほうが有利です。電子化しておけば、要件を満たす形で保存や管理がしやすくなり、コンプライアンス強化につながります。

4. セキュリティとリスク管理の強化

紙の請求書は紛失や破損のリスクがありますが、電子化すればその心配は大幅に減ります。クラウドサービスを利用すればバックアップやアクセス制限も可能になり、改ざん防止機能によりデータの信頼性も確保できます。

請求書を電子化する3つのデメリットと注意点

請求書の電子化には多くのメリットがある一方で、導入にあたって注意すべき点もあります。デメリットを理解したうえで、適切に対応することが大切です。

1. システム導入や運用にコストがかかる

クラウド電子請求書システムや会計ソフトを利用する場合、月額費用や初期設定のコストが発生します。紙の郵送費に比べると長期的には削減効果がありますが、短期的には負担が増える可能性があります。

2. 取引先の対応状況に左右される

自社が電子化を進めても、取引先が紙での受領を希望する場合には完全な電子化が難しいことがあります。相手の環境に合わせて紙と電子を併用する体制を整える必要があります。

3. セキュリティ対策が求められる

電子データは便利な反面、ウイルス感染や不正アクセスのリスクもあります。システムのセキュリティ対策を確認し、社内でもアクセス権限の管理やバックアップ体制を整えることが重要です。

請求書の電子化の進め方

請求書の電子化は一度に切り替えるのではなく、段階的に進めることが成功のポイントです。ここでは、具体的な進め方を5つのステップで解説します。

1. 現状の業務フローを把握する

まずは自社の請求書業務を整理しましょう。発行から受領、保存までの流れを可視化することで、どこに時間やコストがかかっているのかが見えてきます。紙と電子が混在しているケースも多いため、「どの部分から電子化すべきか」を明確にすることが第一歩です。

2. 電子化の範囲を決める

次に、どこまで電子化するのかを決定します。

- まずは発行業務だけを電子化する

- 取引先の状況を見ながら受領も電子化する

- 全面的に電子化して保存までクラウドで完結する

上記のような段階的な選択が考えられます。特に取引先が紙でのやり取りを希望する場合は、併用が必要になるため、無理のない範囲で導入することが現実的です。

3. 管理方法やシステムを選定する

請求書の電子化には、主に次のような方法があります。

- PDFやスキャンデータを保存し、Excelなどで管理する方法

- クラウド電子請求書システムを利用する方法

どちらでも対応は可能ですが、長期的に効率よく、かつ電子帳簿保存法やインボイス制度に確実に対応するためには、クラウド電子請求書システムの利用をおすすめします。作成から送付・保存までを一元管理でき、検索性や改ざん防止といった法的要件を満たせる点が大きなメリットです。

4. 社内ルールを整備する

システムだけ導入しても、社内ルールがなければ運用は定着しません。

- 請求書を保存するフォルダやサービスの運用ルール

- ファイル名の付け方や管理台帳の記載ルール

- 改ざん防止の方法(タイムスタンプや事務処理規程の整備)

- アクセス権限やバックアップ体制

これらを明文化し、関係部署に周知して運用ルールを徹底することが大切です。

5. 運用を開始し、改善する

最後に運用を開始しますが、最初から完璧を目指す必要はありません。

- 実際に運用してみて発生した課題を洗い出す

- 担当者や取引先の声を聞きながら改善を重ねる

- 徐々に電子化の範囲を広げていく

このサイクルを回すことで、コスト削減や効率化といったメリットを最大限に引き出せます。

電子請求書システムの選び方

電子請求書システムは多くのサービスが提供されており、選ぶ際にはいくつかのポイントを押さえておくことが大切です。

1. 法律対応機能が備わっているか

電子帳簿保存法やインボイス制度に対応しているかは必須条件です。検索性・改ざん防止・見読性の確保といった要件を満たせる機能が搭載されているかを確認しましょう。

2. 請求書の作成から保存まで一元管理できるか

作成・送付・受領・保存を一つのシステムで完結できると、業務効率が大幅に向上します。送付履歴や保存管理が自動化されているシステムがおすすめです。

3. 取引先との相性

取引先がシステムを介さずにPDFで受け取りたいケースもあります。柔軟に送付方法を選べるか、取引先に負担をかけずに導入できるかも重要なポイントです。

4. 使いやすさとサポート体制

日常的に利用するシステムだからこそ、画面操作が直感的でわかりやすいか、不明点があった際にサポートを受けやすいかを確認しておくと安心です。

5. コストと将来性

初期費用や月額費用だけでなく、長期的な運用コストも考慮しましょう。法改正やシステム更新に対応し続けられるかどうかも、長期利用では大事な要素です。

電子請求発行・管理システムのおすすめ12選

| サービス名 | イメージ | 初期費用 | 月額費用 | こんな人におすすめ | 無料トライアル | 請求書作成 | 発行代行 | 入金消込 | 入金確認 | 請求受領 | 未入金管理・督促 | 売上管理・分析 | 会計ソフト連携 | その他データ連携 | 法対応 |

| 請求管理ロボ |  | 問合せ ※料金表を ダウンロード | 問合せ | 請求業務(発行・受領)全体を効率化 | 問合せ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 弥生会計 勘定奉行 MFクラウドなど | Salesforce kintone SFA等 | インボイス制度対応 電子帳簿保存法 |

| BillOne請求書受領 | 問合せ | 問合せ | 受領で紙・手作業とミスも減らしたい | ✕ | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | 勘定奉行 弥生会計 freee会計 | やよいの青色申告 | インボイス制度対応 電子帳簿保存法 | |

| BtoBプラットフォーム請求書 |  | 問合せ | 問合せ | 請求書の電子化を進めたい | 問合せ | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | 弥生会計 勘定奉行 など | 販売管理 基幹システム等 | インボイス制度対応 電子帳簿保存法 |

| マネーフォワード クラウド請求書 |  | 無料 | 2,980円~ | クラウドで請求書管理 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | マネーフォワードクラウド会計 | マネーフォワードクラウド | インボイス制度対応 電子帳簿保存法 |

| freee請求書 | 無料 | 1,980円~ | シンプルな請求書管理 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | freee会計 | freeeシリーズ | インボイス制度対応 電子帳簿保存法 | |

| MakeLeaps |  | 無料 | 800円〜 | コストを抑えて請求書管理 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 勘定奉行 弥生会計 freee会計 | Salesforce kintone等 | インボイス制度対応 電子帳簿保存法 |

| 楽楽明細 | 100,000円〜 | 25,000円〜 | 大量の請求書を電子化したい | 問合せ | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 勘定奉行 弥生会計 PCA会計 | 販売管理 基幹システム等 | インボイス制度対応 電子帳簿保存法 |

請求管理ロボ

- 脱エクセル・与信審査/請求作成/消込/督促業務を一括管理で決済業務80%削減

- "RP掛け払い"で法人決済&請求業務も全て代行/最安水準手数料~3.4%/郵送費0円

- SFA/CRM/会計ソフトもAPI連携で手間の多い入金消込/契約管理も効率化

- 豊富なテンプレート/カスタマイズで自動作成・請求電子化も可能

- サブスク/継続課金に強く明細単位のスケジュール/繰越金/前受金も自動処理

Bill One債権管理

- あらゆる入金消込を自動化する

- 債権と入金の情報を一元管理できる

- 社内の連携がスムーズになる

Bill One債務管理では登録した請求先ごとに固有のバーチャル口座番号を割り当て、その口座を振込先とした請求書の作成・発行が行えます。

確実に入金元が特定できるようになることで、複数の請求分を一括した合算入金、債権の名義と振込人名義が一致しない入金など、いま使っている基幹システムは利用したまま、入金消込の対応を限りなく自動化することができます。

| 初期費用 | 問い合わせ |

|---|---|

| 月額費用 | 問い合わせ |

| 初期費用 | 問い合わせ |

|---|---|

| 月額費用 | 問い合わせ |

Misoca

- 豊富なデザインテンプレートから無料作成

- 全てのプランが1年間無料で利用キャンペーン中

- ワンクリックで郵送・メールで送付可能

- 見積書・納品書・請求書の作成~入金もまとめて管理

- 会計・確定申告・売掛金回収など豊富なサービス連携

Misocaは見積書や請求書などをテンプレートから1分で作成可能な無料請求書発行ソフトです。ワンクリックで郵送・メールの送付・請求書の印刷~発送もボタン1つで完了します。

月10枚までは無料利用ですが個人の場合は15枚作成のプラン15がおすすめのサービスです。

| 初期費用 | 0円 |

|---|---|

| 月額費用 | フリー:0円 ※無料(5通まで) プラン15:800円 ※1年無料 プラン100:3,000円 ※1年無料 プラン1000:10,000円 ※1年無料 ※上記は作成枚数/月 |

| 会計システム・ソフト連携 | 弥生会計(やよいの青色/白色申告オンライン) freee会計/MFクラウド会計など |

| 無料トライアル | あり 1年間無料 |

| 初期費用 | 0円 |

|---|---|

| 月額費用 | フリー:0円 ※無料(5通まで) プラン15:800円 ※1年無料 プラン100:3,000円 ※1年無料 プラン1000:10,000円 ※1年無料 ※上記は作成枚数/月 |

| 会計システム・ソフト連携 | 弥生会計(やよいの青色/白色申告オンライン) freee会計/MFクラウド会計など |

| 無料トライアル | あり 1年間無料 |

Square請求書

- 初期・月額0円で請求書発行から支払い管理

- 個人におすすめ!最短即時入金・取引履歴管理・支払い期日の自動リマインド

- クレジットカード自動継続課金:ネットショップ・レッスン教室におすすめ

- クレジット/Apple Payなど豊富な決済方法に対応

- 無料のSquare顧客リストとの連携により顧客情報を自動作成

Square請求書は請求書や見積書の作成から送付に加えて、クレジットカードの自動継続課金・月謝管理・会費徴収も可能な無料のオンライン請求決済管理システムです。

また、メールやSMSで簡単に送付でき、テンプレートからの請求書作成・決済まで可能です。入金は最短即時で、入金確認・キャッシュフロー状況は管理画面で直ぐに確認できます。

| プラン | フリー | プラス |

|---|---|---|

| 初期費用 | 0円 | 0円 |

| 月額費用 | 0円 | 3,000円(無料トライアルあり) |

| 手数料 | 送料手数料:0円 決済手数料:3.25%~ ※自動課金時:3.75%~ | 送料手数料:0円 決済手数料:3.25%~ ※自動課金時:3.75%~ |

| 初期費用 | 0円 |

|---|---|

| 月額費用 | 0円 |

| 手数料 | 送料手数料:0円 決済手数料:3.25%~ ※自動課金時:3.75%~ |

MakeLeaps

- 10種類の書類を作成可能

- 銀行口座情報をアプリで一元管理

- はんこいらず、ペーパーレス促進

| 初期費用 | なし |

|---|---|

| 月額費用 | フリー:0円 個人:500円 法人:800円/1ユーザー |

| 会計・販売管理システム連携 | PCA会計/勘定奉行/kintone/商奉行 |

| 無料トライアル | あり |

| 初期費用 | なし |

|---|---|

| 月額費用 | フリー:0円 個人:500円 法人:800円/1ユーザー |

| 会計・販売管理システム連携 | PCA会計/勘定奉行/kintone/商奉行 |

| 無料トライアル | あり |

クロジカ請求管理

- ワンクリックで請求書郵送

- 銀行口座連携で自動消込

- 計上月ズレを防ぐ計上処理

| 初期費用 | 問合せ |

|---|---|

| 月額費用 | 問合せ |

| 初期費用 | 問合せ |

|---|---|

| 月額費用 | 問合せ |

ペイトナー 請求書

- 社長が自ら行っている、めんどうな請求書の回収や振り込みを自動化します。

- 請求書が何枚あっても1クリックで支払日に自動振り込み!

- 専用メールアドレスに送るだけで請求書を自動回収

- かかる費用は振込手数料の¥400/件のみ!

| 初期費用 | 問合せ |

|---|---|

| 月額費用 | 無料 |

| 振込手数料 | ¥400/件 |

| 初期費用 | 問合せ |

|---|---|

| 月額費用 | 無料 |

| 振込手数料 | ¥400/件 |

楽楽明細

- 印刷・三つ折り・封入・発送の手間とミスが0に

- 郵便代、紙代、印刷代のコストも0になるから郵便料金値上げ対策にも

| 初期費用 | 100,000円 |

|---|---|

| 月額費用 | 25,000円~ |

| 郵送費用 | 169円/通~ |

| 主要機能 | |

| 備考 |

| 初期費用 | 100,000円 |

|---|---|

| 月額費用 | 25,000円~ |

| 郵送費用 | 169円/通~ |

| 主要機能 | |

| 備考 |

freee請求書

- ワンクリックで利用できるため簡単作成

- freee会計連携で入金確認など自動化

- 請求書作成だけでなく確定申告まで対応

- スマホでいつでも、どこでも請求書作成

| 初期費用 | 0円 |

|---|---|

| 月額費用 | ミニマム:1,980円 ベーシック:3,980円 プロ:39,800円 |

| 会計システム・ソフト連携 | freee会計 |

| 無料トライアル | あり 1か月 |

| 初期費用 | 0円 |

|---|---|

| 月額費用 | ミニマム:1,980円 ベーシック:3,980円 プロ:39,800円 |

| 会計システム・ソフト連携 | freee会計 |

| 無料トライアル | あり 1か月 |

マネーフォーワードクラウド請求書

- メンバーごとに閲覧権限の管理が可能

- テンプレートから見積/納品/請求書を簡単作成

- 書類にタグ付けすることで自由に検索することが可能

- 作成からメール作成まで一括で完了

| 初期費用 | 0円 |

|---|---|

| 月額費用 | パーソナルミニ:800円 パーソナル:980円 パーソナルプラス:2,980円 |

| 会計システム・ソフト連携 | MFクラウド会計/kintone/Senses/ZOHO |

| 無料トライアル | あり 1か月無料 |

| 初期費用 | 0円 |

|---|---|

| 月額費用 | パーソナルミニ:800円 パーソナル:980円 パーソナルプラス:2,980円 |

| 会計システム・ソフト連携 | MFクラウド会計/kintone/Senses/ZOHO |

| 無料トライアル | あり 1か月無料 |

STORES 請求書決済

- サイト不要であるため個人のInstagram・Twitterなどネット販売におすすめ

- 月額・初期費用0円・簡単3ステップで決済URLを作成

- 多言語対応・デザインカスタマイズも自由自在

- API機能でカートシステムともシームレスに連携

STORES請求書決済は誰でも簡単に3ステップ決済用URLリンクを作成できる、決済URL作成サービスです。月額・初期費用も0円での利用が可能でSTORES決済の機能として提供しているため、店舗のクレジット決済・継続課金も可能です。

サイトを持たない個人でも、InstagramなどSNSの投稿画像・フォロワー・プロフィール欄に決済リンク設置・DMで決済URLを送るだけで無料でオンライン販売を開始できます。

| 初期費用 | 0円 ※無料 |

|---|---|

| 月額費用 | 0円 ※無料 スタンダード:3,300円 |

| 決済手数料 | 2.38%~3.24% |

| 決済手段 | クレジットカード |

| 初期費用 | 0円 ※無料 |

|---|---|

| 月額費用 | 0円 ※無料 スタンダード:3,300円 |

| 決済手数料 | 2.38%~3.24% |

| 決済手段 | クレジットカード |

請求書受領サービスのおすすめ5選|電子・紙の両方に対応

| サービス名 | イメージ | タイプ | 初期費用 | 月額費用 | 従量課金 | 対象企業規模 | AI-OCR | 会計システム連携 | 郵送受領代行 | メール受領代行 | Webダウンロード | 自社が アップロード | 取引先が アップロード | オペレーター確認 | 仕訳自動生成 | 仕訳データ出力 |

| 請求管理ロボ |  | 取引先が入力 | 問合せ | ※料金表を ダウンロード | 問合せ | 全規模 | 問合せ | 勘定奉行、freee 弥生会計、MFクラウド会計 | 問合せ | 問合せ | 問合せ | 〇 | 〇 | 問合せ | 〇 | CSVファイル |

| BillOne請求書受領 | 受領代行+ 請求書電子化 | 問合せ | 資料で確認 | 問合せ | 全規模 | 〇 | 勘定奉行、SAP、freee 弥生会計、MFクラウド会計 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | CSVファイル | |

| TOKIUMインボイス |  | 受領代行+ 請求書電子化 | 問合せ | 10,000円〜 | 問合せ | 中小〜大企業 | 〇 | 勘定奉行、SAP、freee OBIC、弥生会計、MFクラウド会計 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 | CSVファイル FBデータ(全銀データ)出力 |

| マネーフォワードクラウド債務支払 |  | 受領代行+ 請求書電子化 | 0円 | 2,480円〜 ※年払い | 支払依頼:300円(月11件以上)/件 オペレーター入力:20円/枚 | 小規模〜中小企業 | 〇 | マネーフォワード会計他 API連携 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 問合せ | 〇 | CSVファイル、API連携 FBデータ(全銀データ)出力 |

| バクラク請求書受取 |  | 受領代行+ 請求書電子化 | 問合せ | 問合せ | 問合せ | 中小〜中堅企業 | 〇 | 勘定奉行、freee OBIC、弥生会計、MFクラウド会計 | 〇 ※オプション | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 問合せ | 〇 | CSVファイル、API連携 FBデータ(全銀データ)出力 |

| invox受取請求書 |  | 受領代行+ 請求書電子化 | 0円 | 980円〜 | オペレータ確認なし:50円/件 オペレータ確認あり:100円/件(税抜) | 小規模〜中小企業 | 〇 | 勘定奉行、SAP、freee OBIC、弥生会計、MFクラウド会計 | 〇 ※オプション | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | CSVファイル、API連携 FBデータ(全銀データ)出力 |

| freee受取請求書 |  | 請求書電子化 | 問合せ | 19,980円〜 ※年払い | ※月額費用に600枚/年含む 追加枠600枚:18,000円/年 超過従量課金50円/枚 | 小規模〜中小企業 | 〇 | freee会計 その他は問合せ | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 問合せ | 〇 | 問合せ |

| BtoBプラットフォーム請求書 |  | 取引先が入力 | 問合せ | 問合せ | 通数に応じたプラン | 全規模 | 〇 | OBIC、弥生会計、MFクラウド会計 | 〇 ※invoxと連携 | ー | ー | 〇 | 〇 | 問合せ | 〇 | 問合せ |

| 奉行Edge 受領請求書DXクラウド |  | 請求書電子化 | 0円 | 13,000円〜 ※年払い | 600枚/年:156,000円 1,200枚/年:312,000円 2,400枚/年:576,400円 | 中小〜中堅企業 | 〇 | 勘定奉行 その他は問合せ | ー | ー | ー | 〇 | ー | 問合せ | 〇 | CSVファイル、API連携 FBデータ(全銀データ)出力 |

| スマートOCR請求書 |  | 請求書電子化 | 問合せ | 問合せ | 問合せ | 中小〜中堅企業 | 〇 | 会計・銀行システム連携 | ー | ー | ー | 〇 | ー | 問合せ | 問合せ | CSVファイル |

請求管理ロボ

- 脱エクセル・与信審査/請求作成/消込/督促業務を一括管理で決済業務80%削減

- "RP掛け払い"で法人決済&請求業務も全て代行/最安水準手数料~3.4%/郵送費0円

- SFA/CRM/会計ソフトもAPI連携で手間の多い入金消込/契約管理も効率化

- 豊富なテンプレート/カスタマイズで自動作成・請求電子化も可能

- サブスク/継続課金に強く明細単位のスケジュール/繰越金/前受金も自動処理

Bill One請求書受領

- あらゆる請求書を99.9%*の精度でデータ化し、電子帳簿保存法などの法改正にも対応する

- アナログな業務フローにかかる工数を削減し、企業全体の生産性が向上する

- 専任の担当者のサポートや強固なセキュリティー対策によって、サービスを安心して利用できる

- *Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度

Bill Oneはあらゆる請求書をオンラインで受け取り、企業全体の請求書業務を加速するクラウト請求書受領サービスです。

請求書の発行元に負担をかけることなく、さまざまな方法・形式で届いていた請求書をオンラインで受け取ることができます。また、Bill Oneで受領した請求書はクラウド上で一元管理できるため、テレワークやペーパーレス化の推進にもつながります。

| 初期費用 | 問い合わせ |

|---|---|

| 月額費用 | 問い合わせ |

| 初期費用 | 問い合わせ |

|---|---|

| 月額費用 | 問い合わせ |

invox受取請求書|99.9%精度でデータ化自動化

- 99.9%のデータ化精度保証

- 初期費用0円・ユーザー数無制限

- 様々な形式の請求書に対応

受取請求書の入力・支払・計上業務を自動化するクラウドサービスです。紙やPDF、デジタルインボイスなど様々な形式の請求書を99.9%の精度でデータ化し、AIと人的確認による高精度なデータ処理を実現します。50種類以上の会計システムやERPとの連携が可能で、インボイス制度・電子帳簿保存法にも対応。月契約で業界最安水準の料金体系を採用し、段階的な導入が可能です。

| 項目 | 内容 |

| 初期費用 | 0円 |

| 月額費用 | ミニマム:980円 ベーシック:9,800円 プロフェッショナル:29,800円 |

| その他料金 | データ処理料金:オペレータ確認なし50円/件 オペレータ確認あり100円/件 振込手数料:一律220円/件 |

公式ホームページ:https://invox.jp/

TOKIUMインボイス|請求書受領業務自動化

- 99.9%の自動データ化精度

- 受領代行・原本保管サービス

- 36以上の会計システム連携

紙・PDF・メールなど様々な形式の請求書を受領代行し、99.9%の精度で自動データ化するクラウドサービスです。支払申請・承認・仕訳もオンラインで完結し、ワークフローによる電子承認機能を搭載。36以上の会計システムとの連携が可能で、仕訳データをそのまま会計ソフトへ取り込めます。インボイス制度・電子帳簿保存法にも対応し、JIIMA認証も取得済み。

| 項目 | 内容 |

| 初期費用 | 記載なし(詳細は料金表で確認) |

| 月額費用 | 記載なし(詳細は料金表で確認) |

| 手数料 | 記載なし(詳細は料金表で確認) |

| 請求書発行費用 | 記載なし |

| 無料トライアル | 記載なし |

公式ホームページ:https://www.keihi.com/invoice_lp/

マネーフォワード クラウド債務支払|請求書計上から支払まで一元管理

- 事前稟議から仕訳作成まで一貫フロー

- AI-OCRで登録番号を自動判定

- 最大10ステップの承認ワークフロー

請求書受領業務の計上から支払まで一元管理できるクラウドサービスです。多様な請求書受領・データ化方法に対応し、事前稟議と支払申請を紐づけた柔軟なワークフローで電子承認が可能。AI-OCRによる適格請求書発行事業者登録番号の自動判定機能を搭載し、国税庁データベースとの照合も自動実行。仕訳データの会計ソフト連携やFBデータ出力による振込業務効率化も実現します。

| 項目 | 内容 |

| 初期費用 | 記載なし |

| 月額費用 | 記載なし |

| 無料トライアル | 記載なし |

法改正への対応、経費や従業員負荷の軽減など、請求書を電子化するメリットは大きい

請求書の電子化は、経費削減や従業員の負荷軽減などに直結します。2024年1月からは、電子受領した請求書は電子保存しなければならなくなります。紙受領が主であっても、電子請求書が1枚も届かないという企業はそう多くないでしょう。

たいていの企業で、請求書の電子保存は必要になります。どの道やらなければならないのなら早めに対応し、請求業務の処理スピードアップや多様な働き方への対応など、電子化のメリットを享受した方がいいでしょう。

特に、請求書受領サービスは業務の自動化・アウトソーシングにより、バックオフィス業務の大幅な効率化につながります。本記事で紹介した以外にも優れたサービスはたくさんあります。気になる方は、請求書受領サービスを徹底比較した以下の記事もぜひお読みください。

_01hre1sshhnxzv4f3pz1pebrm6_20240308-033043.645494.png)

_01k9pggwqp7jhkbdy6mvf6y9rk_20251110-091102.181663.png)