競合店調査とは

競合店調査とは、自社と競合する(競い合う)であろう他店舗の調査をすることです。自社との違いやどのような戦略で経営しているのか、どのような集客をしているかなどを調査し、自社が劣っていると感じる部分を把握し、対策するために実施します。

今回は売上アップや店舗戦略に重要な競合店調査の手法や、ポイントについて紹介します。

競合店調査が必要な理由

競合が少なく集客も問題なくできている場合、競合店調査は不要かもしれませんが、そうでない場合は、他社を知らずして自社の改善をするのは難しいといえます。

同じ分野で競っているのに負けてしまっているのであれば、何かしらの部分で劣っている可能性があるため、競合店調査を実施し、何が悪いのかを見極める必要があります。

そして、競合店調査で競合店が画期的なサービスを提供していることがわかったら、そのサービスをグレードアップさせ自社に取り込むことで競合に勝てる店をつくることができます。

競合店調査の4つのポイント

では、競合店調査はどのように実施すれば良いのでしょうか。

ただ競合店に行って観察するだけでは必要な情報が得られず、実施する意味がありません。

競合店調査で抑えておきたいポイントは4つあるので、確認しておきましょう。

(1)自社課題の明確化

まずは自社の課題を明確に洗い出し、わかりやすいようにまとめます。

新規で店を出す場合は問題点を挙げるのは難しいかもしれませんが、同形態の店の失敗例・成功例があるためそれを参考にすることはできます。

一方、既存の店舗の場合は、現時点での問題点を挙げていきましょう。

他店の良い点だけを吸収しても、自店の悪い点を改善しなければ、課題は解決しません。まずは、自社をよく分析して課題を明確にしなければなりません。

(2)競合店舗の基本情報をまとめる

次に、調査する他店の基本的な情報をまとめましょう。

経営の仕方ばかりに目が行きがちですが、基本情報からわかることもあるため、忘れずに行いましょう。

基本情報とは次のような情報を指します。

- 立地(駅から何分など)

- 営業時間、定休日

- 企業の規模

- 客層

- 創業年

- 店舗名

- 扱っている商品

特に、売上を左右する立地などは大きなヒントになるため、調べておきましょう

(3)競合店の強み、弱みでまとめる

基本情報をまとめたら、次は、競合店の強み、弱みを具体的にまとめていきましょう。

競合店で上手くいっている店は、何かしらの強みをもっていて、経営をしていく中のヒントになるものが多いです。

そのまま真似するのは考えものですが、改良してグレードアップさせれば競合店に勝つこともできるでしょう。

普通では強みとならないものでも立地や客層によっては強みになることがありますので、入念にチェックしてください。

(4)自社で実施すべき差別化ポイントをまとめる

強み弱みをまとめたら、それらに対し、自社ではどのような差別化ができるかを考えます。

差別化とは他の企業とは違う商品を開発したり、サービス品質を高めたりすることで、リードする戦略のことをいいます。

もし競合店の弱みが自社ではクリアできていることであれば、差をつけられます。

また競合店の強みを自社に取り入れ、さらに強化して差をつけれることができれば競合店唯一の強みを消すことができます。

しかしあまり需要のない部分で差別化しても効果はないため、売上や顧客満足度につながるような施策を実施するようにしましょう。

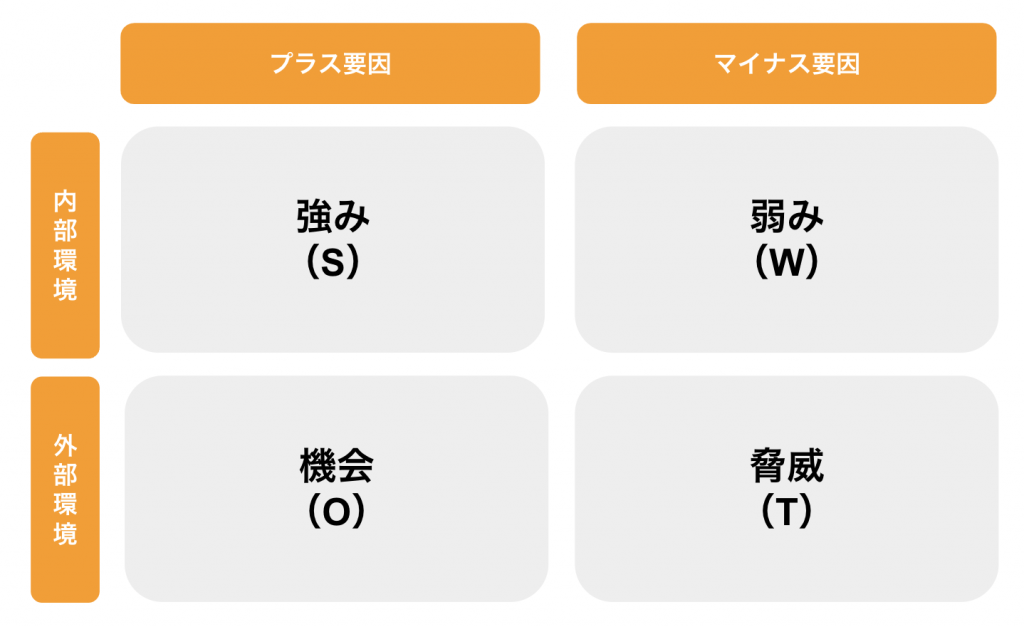

競合店との差別化にはSWOT分析が効果的

自社と競合他社との差別化をはかるための分析手法として、効果的なのは「SWOT分析」です。

SWOT(スウォット)分析とは、自社の事業について分析する際に使用するフレームワークで、

分析要素である、強み(Strength)、弱み(Weakness)、機会(Opportunity)、脅威(Threat)のそれぞれの頭文字を取ってSWOTと呼んでいます。

上の図のように他社と比べた際の自社の強みと弱みを見える化することで、自社の状況を把握することができます。

また、自社を取り巻く環境として、売上を伸ばすきっかけとなるプラスポイントを「機会」に、売上を下げる可能性のあるマイナスポイントを「脅威」として記入します。4つの要素を記入したら、機会を活かし、脅威への対策をすることで競合店との「差別化」を図ることができます。

このフレームワークにあてはめると、整理がしやすいのでおすすめです。

競合店調査の6つの手法

ここからは、具体的な調査方法を紹介していきます。

すべてを実施する必要はありませんが、どれも効果的ですので自社がどうしたいのかを考えてから調査をしてください。

また、過度な撮影や営業妨害となる行為は違反となりますので十分理解した者が調査するようにしましょう。

(1)野外調査

最初は外観などの調査になります。遠いところでも判別することができるのか、わかりやすい看板や旗などが立っているのかなど様々な部分をチェックしましょう。

- 見た目のキレイさ(雰囲気)

- アクセスしやすいか

- 看板や旗の有無

- 周りはどうなっているか

- 地図に載っているか

上記に挙げた項目は抑えておきたいポイントです。

外観はだれでも調査ができるので、未経験でも実施できます。しかし、外で不審な行動をとってしまうと通報される可能性がありますので注意しましょう。

(2)販促品調査

野外調査の他に、販促品の調査も、未経験でも実施しやすい調査です。

販促品とは商品の販売を促進させるために配布されるもので、一般的にはチラシやビラなどを指します。

チラシやビラだけでなく、ウェブやSNSの広告などを打っているか調査しましょう。

スーパーなどは高い確率でチラシを発行しており、チラシ内にクーポンなどをつけている場合がありますので何もしないと負けてしまうかもしれません。

他にもお得な情報などを街中に張り出している場合もあるため、よく確認しましょう。

(3)レイアウト調査

次に店舗の中に入り店舗レイアウトの調査を実施します。

外観の印象だけでなく、内装がどのようになっているかの調査も重要です。広い店舗の場合、マップが設置されているか、わかりやすい表示をしているかなどを確認します。

大手のスーパーなどではマップを配置している場所が多く、なおかつ買い物の動線にも配慮されており、商品陳列の棚も計算して置かれています。どの順番に陳列したら売り上げが伸びるかなども考えながら調査しましょう。

しかし、あからさまに写真などを撮ってしまと怪しまれてしまうので手短にメモをしたり、ボイスレコーダーなどを使って記録するのがおすすめです。

(4)注力商品調査

どの店舗でも売れ筋商品や、力を入れている商品があります。

そのような商品は、他の商品とは別に販売場所を設けている場合が多く、特に人通りが多い場所や目立つ場所にコーナーを作っています。

また売れ筋商品は、季節によって変わる場合もあるため、季節や時期も考慮したうえで調査が必要になります。

調査をする際はどんな商品なのか、値段はいくらか、どのような人たちが購入しているのかをよく確認しデータとしてまとめましょう。

(5)価格調査

もし自社と競合店で類似する商品を販売しているのであれば、価格の調査はかなり重要です。

商品が同じであれば、価格以外のメリットがない限り安い方を選ぶ顧客が多いでしょう。そのため、価格以外で何かの価値を付加するのか、特にないのであれば、競合の価格は意識するようにしましょう。

またクーポンやアプリによる値引きなども価格調査のうちに含まれます。販促品などと一緒に値引き情報についても調査してください。

(6)接客調査

最後は、競合店が接客をどのようにしているかを調査しましょう。

接客は店のイメージに直結しやすく、接客が悪いと、いくら内装やレイアウトがよくても客足は伸びません。

反対に、店舗が古くなってきているなど、よくない部分があったとしても、困っている人に積極的に声をかけるなど親切な接客をしている店は評判が良くなります。

自らがその店舗を利用してみて感じることを調査するだけでなく、周囲の方が受けている接客にも注目してみましょう。

競合店調査は繰り返し実施しよう

競合店調査で重要なのは、一度きりではなく、繰り返し実施するということです。

サービスや商品は季節や流行によって変わるため、常に競合他社がどんな工夫をしているのかをキャッチするようにしましょう。

これまではノーマークだった店舗が経営方針を変えて新たに競合店になる可能性や、今までが隙がないと思われた店舗の弱みを見つけられるかもしれません。

少しの改善で油断せず、定期的な調査で競合に差をつけていきましょう。

この記事にはタグがありません。